#ARF3: That’s All Folks!

Con l’ultimo corriere che lascia il MACRO di Testaccio, finisce ufficialmente – anche per noi – la terza edizione dell’ARF! Festival.

Con Fabrizio che manda gli ultimi comunicati dalla CAE, Stefano che revisiona i conti con Lorenzo, Gud che stipa le scatole avanzate nelle macchine e Paolo che porta, insieme a Saskia, i quadri alla Fox Gallery.

Così finisce la terza edizione del festival inventato tre anni fa da una banda sgangherata e che solo grazie all’aiuto di tanti amici e colleghi è arrivato a esprimere, finalmente, quel potenziale che sognavamo soltanto di poter raggiungere in così breve tempo.

E io sono stanco, ma contento.

Contento dei sorrisi del pubblico che ha vissuto il festival in tutta la sua espressione.

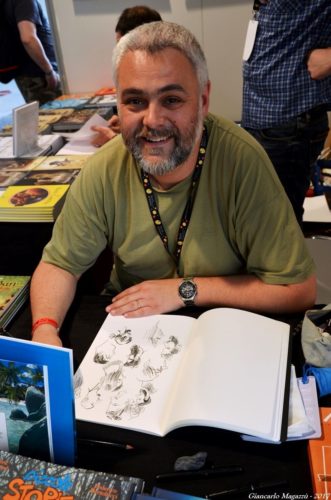

Contento della serenità di tutti gli autori che per tre giorni hanno ininterrottamente siglato migliaia di dediche nell’ARFist Alley, nella SelfArf, negli spazi dei loro editori e che tra i tavolini del bar scherzavano tra di loro, rilassandosi.

Della soddisfazione di tutti gli editori presenti che nonostante il caldo continuavano a rimpinzare di copie i loro banconi per seguire tutte le richieste dei visitatori.

Dello stupore positivo delle fumetterie che hanno visto raddoppiare l’affluenza di pubblico grazie al nuovo posizionamento.

Dell’enormità del valore e dell’eterogeneità delle mostre che siamo riusciti a esporre. Da quella del maestro Milo Manara, organizzata insieme al Comicon (grazie di tutto, Claudio & Alino <3 )

a quella dei Disney francesi, organizzata dalla grande Galleria Glenat di Julien Brugeas che ci ha onorato di lavorare con noi per esporla a Roma,

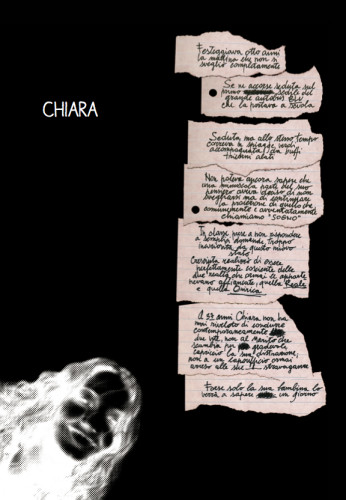

passando per quelle di Sara Pichelli, insostituibile volto di questa edizione,

del sommo Gigi Cavenago,

della promessa mantenuta Bianca Bagnarelli

e quella che abbiamo esposto allo Studio Pilar e che raccontava gli incredibili sei anni di Inuit.

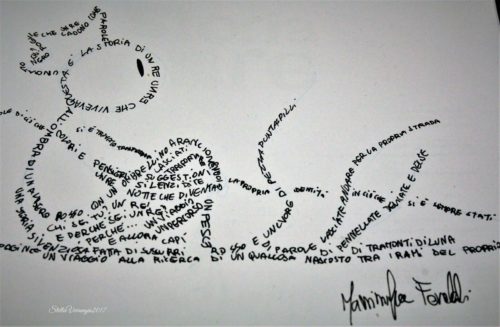

Della Self Arf pensata, voluta, gestita, organizzata dalle splendide Rita Petruccioli e Francesca Protopapa

un’oasi incredibile di creatività, divertimento, gioco, performance live,

e altissima qualità delle proposte con decine e decine di autori presenti e disponibili per tutto il periodo del festival.

Dell’ARFist Alley pensata, voluta, gestita e organizzata dalla new entry David Messina (supportato dall’ottima Susanna)

che non solo ha portato a termine, fin dalla prima volta, una missione enorme consegnando quella che è insindacabilmente la migliore Artist Alley che si sia mai vista in un festival italiano, ma s’è rivelato fin dal primo momento un vero e proprio Arfer!

Dell’ARF!Kids che ha intrattenuto, truccato e divertito per tre giorni centinaia di bambini con una serie di laboratori di altissimo livello tenuti da professionisti del fumetto di serie A, disponibili come non mai.

Delle MasterclARF! in cui Giuseppe Palumbo, Tito Faraci, Marco Rizzo & Claudio Calia, Michele Foschini, Sara Pichelli, Gigi Cavenago, Rita Petruccioli & Zerocalcare hanno INSEGNATO come trasformare delle altissime specificità artistiche e creative in un lavoro.

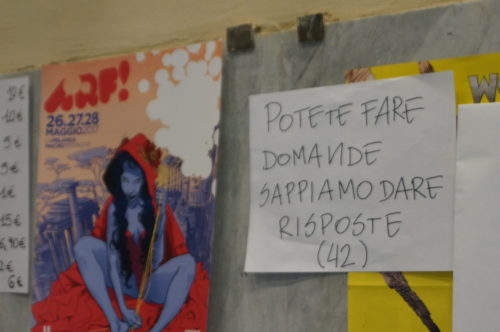

Di tutti gli ospiti dei talk nella Sala Incontri che si sono rivelati sempre portatori di punti di vista interessanti e dei moderatori Luca Raffaelli (nostro ARFiere), Carolina Cutolo, Riccardo Corbò, Adriano Ercolani e Matteo Stefanelli, che li hanno condotti con una professionalità e una competenza rara, nonché di tutti quei visitatori che nonostante la temperatura aliena alla vita hanno resistito stoicamente e anzi, in tanti hanno vissuto la Sala Incontri come una serie di incontri da non perdere nel loro insieme. Diversi talk mi hanno emozionato, certo è che quello dedicato a Fumettology non lo dimenticherò mai. Nel bene e… nel male, maledetti!!! 😀 Chi c’era sa perché.

Del mega party “La Notte del Fumetto” organizzato a Ex-Dogana da ARF! & Fabrique e che ha visto proiettare nella sala cinema, mai così piena, il doc. di Serena Dovì “Fumetti dal futuro” e il film di Alessandro Rak: “L’arte della felicità”, oltre che lo spettacolo di stand-up comedy di Daniele Fabbri “Il timido anticristo”,

mentre negli spazi all’aperto si ballava con il DJ Set organizzato da Andrea provinciali per TINALS. Mai, durante un festival dei fumetti a Roma, si era organizzato un super party del genere, e vedere ballare, bere e sfidarsi in interminabili partite di biliardino e ping pong così tanti fumettisti, è stato un piacere immenso.

Dei nostri main partner – PressUp, ATAC, Kare, Arredo Pallet, Fox Gallery, Kohinoor – che, insieme al patrocinio della Regione Lazio, di Roma Capitale e di Biblioteche di Roma, che hanno concesso i loro spazi riconoscendo il nostro valore culturale, hanno supportato, sopportato e reso grande questa edizione dell’ARF!

Della partnership solidale di quest’anno con i valorosi ragazzi di Dynamo Camp. Difficile controllare la commozione durante il loro incontro, difficile sentirsi all’altezza di un percorso prezioso e costante come il loro. Un onore, affiancarli nella grande missione che hanno deciso di compiere.

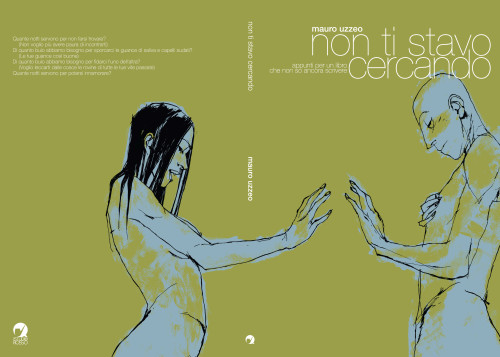

Del Numero Zero di Mercurio Loi, nostra prima pubblicazione editoriale dopo i cataloghi delle mostre e realizzato con la collaborazione di Sergio Bonelli Editore e PressUp.

Dei ragazzi di Stay Nerd condotti dal grande Raffaele Giasi che non solo hanno contribuito in modo fondamentale a un indimenticabile Premio Bartoli, ma con le loro live hanno offerto anche a chi non poteva essere all’ARF! di incontrare tonnellate di autori.

Del lavoro del Comitato di Selezione e di quello dei Giurati di questa edizione, che hanno portato a uno splendido Premio Bartoli e a un grande Premio PressUp in cui, ancora una volta, ha vinto la qualità di una proposta ineccepibile, all’interno di nomination di valore assoluto.

Di Daniele, Stefano, Alessio e tutti i presenti che hanno ricordato con noi quel Mag che non dimenticheremo mai.

Del lavoro di Mirko Tommassino e di tutti i ragazzi di GeekArea che hanno ininterrottamente supportato per tre giorni il lato tecnico della Sala Incontri senza perdere mai il sorriso e trasmettendo ininterrottamente le live degli incontri.

Dei MERAVIGLIOSI E INSOSTITUIBILI volontari che ogni anno ci aiutano con un amore indescrivibile a parole. A Giorgio, Castagna, Olga, Ilaria, Arianna, Tommaso, Domenico e a tutti gli altri, va il grazie maggiore, perché senza di loro l’ARF! non esisterebbe.

Delle Fabs, a cui quest’anno s’è aggiunta una terza F in più che ci hanno portato lì, dove nessun ARF! era mai stato prima.

Di Lorenzo, Laura e di tutto lo staff al desk che ha risposto velocemente a qualsiasi assurda richiesta, persino – e soprattutto – alle mie!

Delle immagini di Giulia, che ha documentato col suo occhio attento e elegante le giornate del festival permettendoci di raccontarlo in tempo reale, di quelle di Lisa La Vegetariana che lo faranno in seguito e di quelle dei ragazzi dell’Associazione Fare Fotografia che hanno scattato buona parte delle immagini che vedete a corredo di questo post.

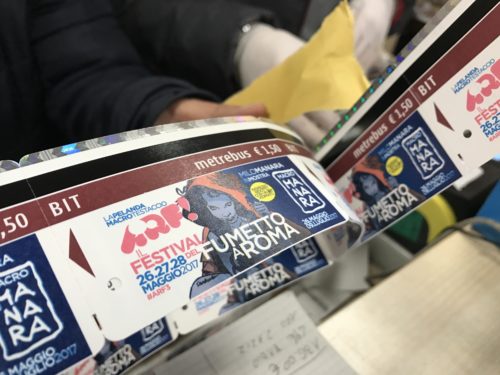

Di Sara Pichelli e dell’immagine che ha dato al nostro festival.

Un’immagine che poi s’è riverberata nei siti web, nelle televisioni, nelle metropolitane, sugli autobus, sui tram e nelle strade di quella stessa Roma che percorriamo tutti i giorni. Una Roma che ha smesso di essere noiosa per qualche settimana, colorandosi della sua Cappuccetto Rosso inquietante, ironica e sensuale.

Contento degli amici che sono passati a trovarci – portando con loro una miracolosa ‘nduja calabrese –

dei parenti che hanno partecipato immergendosi nel fumetto amplificando a dismisura il concetto di famiglia che ci lega e di ognuno dei presenti all’ARF! che mi ha abbracciato dicendomi quanto gli piacesse tutto quello che stava vedendo,

a chi ci ha aiutato con le sue critiche e a tutti quelli che hanno condiviso – e stanno condividendo – sui social, tutto il loro entusiasmo.

Del tifo e dell’appoggio delle nostre compagne, mogli, figli e mariti che ci hanno supportato nonostante la lontananza di queste giornate concitate.

Ma soprattutto, lasciatemelo dire, concludendo, sono felice, contento, onorato, di aver scoperto tre anni fa quanto possa essere bello organizzare un festival del genere, donarlo alla città e al mio mondo del fumetto, grazie a una sgangherata banda di fratelli insostituibili.

Stefano, Fabrizio, Gud, Lorenzo, Paolo, con voi, verso #ARF4 e oltre.

Verso l’ #ARF4 e oltre.

Grazie davvero.

E per quest’anno… è tutto!

O forse no?