Il tempo di dimenticare.

Ho conosciuto Keo all’interno di una scuola superiore di Phnom Penh e lui me ne ha raccontato la storia.

Mi ha detto che quella scuola, fino all’inizio degli anni ’70, si chiamava Tuol Svay Prey High School e che era piena di ragazzi e ragazze che venivano da ogni parte della Cambogia. Mi ha detto che anche lui l’avrebbe frequentata, esattamente come stava facendo suo fratello più grande, ma di punto in bianco, quella scuola, venne trasformata in qualcos’altro.

Per cominciare, vennero cacciati via tutti gli studenti e nel grande piazzale antistante le aule, cadde per la prima volta il silenzio.

Poi gli ingressi vennero barricati con lamiere e centinaia di metri di filo spinato elettrificato.

Il nome davanti alla facciata venne cancellato e sostituito da una strana sigla: S-21.

Tempo dopo si sarebbe scoperto che S stava per Sala e che 21 era il codice segreto usato per identificare la Santébal, ossia la Polizia di Sicurezza del regime nazionalista dei Khmer Rossi guidati da Pol Pot.

Delle fitte reti elettrificate vennero utilizzate per suddividere i cinque edifici del complesso in aree adibite a nuovi utilizzi e tutte le finestre furono sbarrate con assi di ferro e (ancora) filo spinato.

Le aule vennero ridotte a piccole stanzette

e trasformate così in prigioni individuali e in lugubri sale per interrogatori e torture.

Le macchie di sangue che si vedono ancora oggi, a distanza di 40 anni, secche sui pavimenti, sono lì a pallida memoria delle atrocità che vennero commesse da secondini, giudici e torturatori a partire dall’Agosto 1975 e che durarono fino al 1979.

Inizialmente vennero internati i dignitari, i militari e i collaboratori del deposto governo di Lon Nol.

Interrogati, torturati e eliminati costoro, la struttura inizio ad ospitare i professionisti, gli intellettuali e tutta quella classe borghese in cui Pol Pot (o Fratello n.1, come aveva preso a farsi chiamare) era cresciuto. Tolti di mezzo anche loro, furono rinchiusi tutti i sospettati controrivoluzionari che avevano complottato per rovesciare il regime di Pol Pot e che pertanto subirono una epurazione capillare e di massa.

Poi, nell’ultima fase, la più terribile, vennero internati prigionieri provenienti da tutto il Paese, a cominciare proprio dagli ex-membri dei Khmer Rossi accusati di tradimento.

Con loro, vennero imprigionati e giustiziati regolarmente tutti i famigliari più stretti perché sospettati di connivenza o di mancata delazione alla polizia segreta, infrangendo la “devozione assoluta e totale” che il partito pretendeva dal popolo.

Si passò poi ai contadini che non producevano la quantità di riso richiesta dal nuovo regime, fino ad arrivare ai bambini e ai neonati, eliminati perché ritenuti incapaci di “totale purificazione e dedizione agli standard rivoluzionari” una volta che fossero divenuti adolescenti.

Delle circa 20.000 persone internate nell’ex scuola superiore Tuol Svay Prey High School soltanto 7 persone sopravvissero.

Grazie a quelle sette persone si ha oggi memoria di quanto accaduto tra quelle mura.

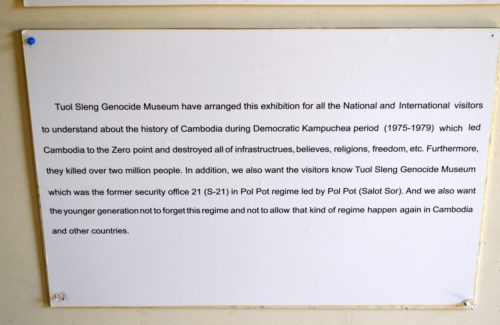

Grazie a quelle sette persone, quel luogo è oggi diventato il Tuol Sleng Genocide Museum (“Tuol Sleng” in lingua khmer significa “collina degli alberi velenosi”)

un museo a testimonianza degli orrori accaduti durante il genocidio che portò alla morte di due milioni e cinquecento mila cambogiani.

“In pratica, un cambogiano su quattro, venne ammazzato nel piano di sterminio attuato da Pol Pot e i suoi Khmer Rossi.” mi racconta lo stesso Keo mentre cammina con me nel silenzio assoluto del piazzale

e delle aule che ora ospitano i resti di quel che avvenne.

“E’ grazie a uno di quei soli sette sopravvissuti qui a Tuol Sleng, Vann Nath, che prima dell’arrivo del regime studiò in un’accademia d’arte e sapeva dipingere – e per questo venne spesso incaricato di eseguire dei ritratt di Pol Pot – che abbiamo potuto conoscere le tecniche di tortura che venivano applicate qui dentro.”

mi dice mentre passiamo tra dipinti che testimoniano l’orrore assoluto vissuto in quei giorni.

orrore accentuato dal fatto che, nel surreale delirio di rinascita voluto da Pol Pot, il suo esercito di aguzzini era composto per lo più da bambini tra i dieci e i quindici anni a cui prima venne ordinato di sterminare le proprie famiglie (i legami famigliari erano i primi che andavano spazzati via), poi di torturare i prigionieri in strutture come questa del Tuol Sleng e in molte altre sparse attorno alla capitale, infine di compiere i più efferati omicidi nei campi di sterminio nella zona di Choeung Ek.

Per obbligare i prigionieri a confessare qualunque crimine fosse stato loro imputato veniva utilizzato il metodo della tortura. Erano largamente impiegati l’elettroshock, vari strumenti metallici incandescenti e il metodo di tenere appesi per lungo tempo gli internati, seviziati anche in molti altri modi (immersione nell’acqua, ferite con armi da taglio, obbligo di mangiare i propri escrementi, bastonature e fustigazioni a sangue, strappamento delle unghie e dei denti, e, nelle donne, versamento di benzina nella vagina cui poi si dava fuoco). Nonostante buona parte dei prigionieri morisse comunque a causa degli abusi, l’esecuzione sommaria veniva evitata, dato che i Khmer Rossi avevano bisogno delle loro confessioni. Gli strumenti di tortura sono esposti al museo. La stragrande maggioranza dei prigionieri era innocente e le confessioni prodotte solo sotto tortura. Sono noti alcuni casi di prigionieri scorticati vivi. La violenza sessuale sulle donne era la norma, ed anche le bambine al di sotto dei dieci anni venivano regolarmente deflorate dai secondini. Alcuni prigionieri venivano sodomizzati o veniva loro inserito un uovo bollente nel retto.

E’ stato rinvenuto un manoscritto anonimo di cinque pagine, intitolato “Esperimenti su esseri umani”. Esso descriverebbe 11 “esperimenti” eseguiti su 17 persone (tra cadaveri e gente ancora viva). Il resoconto contiene brani come i seguenti:

- “Una ragazza di 17 anni, con la gola e lo stomaco squarciati, immersa nell’acqua dalle 19:55 alle 9:20 del giorno dopo, quando il corpo comincia lentamente a galleggiare fino alla superficie, raggiungendola alle ore 11:00”.

- “Un ragazzo di 17 anni, colpito a morte, immerso nell’acqua come nel caso precedente, con la differenza che il corpo giunge in superficie alle 13:17”.

- “Una donna robusta, accoltellata alla gola, con lo stomaco asportato…”.

- “Quattro ragazzine accoltellate alla gola…”.

- “Una ragazzina, ancora viva, con le mani legate, immersa nell’acqua…”. Esisteva una doppia contabilità per potersi assicurare che tutti gli epurandi da giustiziare in quel giorno specifico venissero effettivamente uccisi, in quanto l’elenco dei condannati era controllato nome per nome e spuntato a penna all’uscita di Tuol Sleng ed analoga procedura veniva seguita man mano che ogni singolo condannato perdeva la vita. Gli elenchi poi venivano conservati nell’archivio di Tuol Sleng.Dopo gli interrogatori, i prigionieri e le loro famiglie venivano condotti al campo di sterminio di Choeung Ek, ad una quindicina di chilometri da Phnom Penh. Lì venivano uccisi con sbarre di ferro, picconi, machete e molte altre armi improprie. Alle vittime raramente veniva sparato, in quanto le pallottole erano giudicate troppo preziose per essere utilizzate a tal fine.(fonte Wikipedia)

A quel punto, Koe mi chiede se voglio entrare nella sala che mostra foto e reperti da Choueng Ek, il più noto tra i campi di sterminio in cui persero la vita migliaia e migliaia di cambogiani.

Acconsento.

Solo la vista delle foto delle deportazioni suscita raccapriccio

ma a queste si aggiungono l’esposizione di trecento crani riesumati che servirono per realizzare la cosiddetta “Mappa dei Teschi” che venne poi rimossa nel 2002.

e soprattutto, i dipinti di Vann Nath che venne chiamato, grazie all’arroganza e la supponenza dei giovani Khmer Rossi, a raccontare anche le oscenità che avvenivano nei campi di sterminio, dove gli uomini morivano bastonati e alle donne incinta veniva permesso di portare al termine la gestazione solo per l’oscena crudeltà di farle assistere alla morte del neonato, massacrato subito dopo il parto.

Mentre Koe mi racconta queste cose, i suoi occhi non si inumidiscono mai.

C’è un distacco enorme tra ciò che racconta e il modo cantilenante con cui lo fa, sicuramente frutto dell’abitudine e dell’aver a che fare ogni giorno con questa storia.

Io invece voglio uscire da quelle aule, ho bisogno di aria e vento, forse di un po’ di sole.

L’ultima foto che vedo prima di uscire da lì è quella di una mostra che sta per iniziare.

“E’ per i bambini delle scuole inferiori, ogni giorno vengono in visita qui da scuole diverse.”

Nel piazzale silenzioso, gli chiedo quanti anni ha.

Poco più di cinquanta.

Mi chiede quanti ne ho io. Quanti ne ha Martina che è lì con me.

Stemperiamo l’orrore di queste morti raccontandoci un po’ delle nostre vite e scopriamo che è sposato e ha dei figli.

Mi racconta l’esigenza di ricostruirsi una famiglia dopo che durante il genocidio aveva perso entrambi i genitori, il fratello e una nonna.

Di fronte alla nostra espressione perplessa riguardo a quest’ultima informazione, ci sorride: “Prima non mi avete ascoltato con attenzione, allora! Un cambogiano su quattro è morto in quegli anni, quindi OGNI cambogiano che vi capiterà di incontrare qui a Phnom Penh con molta facilità avrà decine di parenti sterminati durante l’eccidio. Sarà un sopravvissuto dell’eccidio.”

C’è un sorriso consapevole nelle sue parole.

“Vogliamo andare ai Killing Fields?”, ci chiede.

Gli rispondiamo che non lo sappiamo. Siamo decisamente scossi.

“Vedete che è bello, lì. C’è un’atmosfera calma, una volta era un frutteto.”

E allora accettiamo, e saliamo insieme a lui su uno dei tanti tuktuk che ci aspettano fuori dal museo.

Ha ragione.

Tutta l’area del memoriale restituisce una pace assoluta. Lo Stupa buddista sul fondo, termine della visita, appare come un omaggio sobrio e sacro e la passeggiata per raggiungerlo è tra gli alberi e i prati di una zona davvero tranquilla e lontanissima dal caos della capitale.

La terra non è piana, ma è costellata da una serie di piccole collinette.

“Sono le fosse comuni che ancora non sono state aperte e bonificate.”

dice Keo e io devo sedermi, riprendere fiato, capire.

Ci racconta che finora solo 86 fosse comuni sono state aperte, ma ben 43 devono essere ancora portate alla luce.

Ci racconta che solo diecimila cadaveri sono stati liberati – usa proprio quest’espressione qui – e chissà quanti ancora attendono.

Ci racconta che, giunti qui da Tuol Sleng, i prigionieri venivano costretti a scavare da soli la propria fossa e poi venivano uccisi a bastonate o a coltellate – i neonati, come rappresentato nei quadri di Vann Nath, venivano soppressi sbattendoli violentemente contro un grande albero o infilzandoli con le baionette davanti alle loro madri – dai Khmer Rossi che, ce lo ricorda, spesso non avevano più di tredici anni.

Ci racconta che il tutto avveniva dopo un meticoloso controllo operato dall’addetto alle liste dei condannati. Così meticoloso che alcuni di questi elenchi di nomi sono pervenuti fino a noi, intatti, e sono presenti nel memoriale.

Ci racconta anche che il terreno è talmente fragile a causa delle forti e frequenti piogge che purtroppo, spesso, alcuni di questi cadaveri, anzi, parti di questi cadaveri, vengono alla luce spontaneamente e siccome il personale dell’area non riesce a intervenire in tempo, viene richiesta la collaborazione dei visitatori per raccogliere e mettere da parte nelle apposite teche, eventuali vestiti o resti, come la mascella che noi stessi depositiamo sul plexiglass.

Sembra impensabile conversare tranquillamente di orrori simili e sembra impensabile che tutto ciò sia davvero accaduto nella seconda metà degli anni settanta, sotto gli occhi di un mondo che, da una parte, faceva finta di nulla, dall’altra si lanciava persino in sperticate lodi in onore di Pol Pot (al qual venne dedicato, nel giorno della sua morte, anche una accorato ricordo declamato nel parlamento italiano da Giovanni Scuderi segretario generale del Partito Marxista-Leninista Italiano).

Davanti alla vista dell’albero più antico presente nel frutteto, Keo ci dice che è tradizione cambogiana costruire le scuole nelle vicinanze dei vecchi alberi perché gli riconoscono la caratteristica di esseri viventi antichi e quindi saggi.

“Quell’albero ha visto la nostra storia e le nostre tradizioni e noi quello insegnamo nelle nostre scuole.”

Per questo lui prova un dolore enorme nello spiegarci il carico simbolico della scelta di uccidere i neonati proprio abbattendoli contro gli alberi più antichi, in segno di sfregio verso la sacralità dell’uomo, del crescere, del sapere e della storia.

Ci chiudiamo tutti e tre in un silenzio carico di sensazioni, sollevate solo dalla vista di tutti quei braccialetti colorati in onore dei neonati soppressi.

Quando arriviamo al cospetto del memoriale vero e proprio, dello Stupa, scoprire quel che da lontano non poteva essere intuibile ci mette nei panni di quello stesso mondo che poco più di trent’anni fa, non vedeva quello che accadeva sotto i suoi stessi occhi.

Uscendo da lì mi avvicino a Keo e gli chiedo una cosa che mi tengo dentro da ore per paura di offenderlo o di entrare troppo nella sua intimità, ma c’è qualcosa che devo capire.

Deposto il regime di Pol Pot e liberata la Cambogia, una serie di processi farsa hanno fatto sì che nessuno pagasse realmente per quanto successo, e lo stesso Pol Pot visse serenamente fino al 1994.

Come lui, quindi, anche tutti i Khmer Rossi che hanno sterminato la sua famiglia e praticato quegli orrori, che all’epoca erano poco più che bambini e che oggi, quindi, non avranno neanche cinquant’anni.

Capisce dove voglio andare a parare e mi dice:

“Certo, tutti vivi, tutti liberi, e la maggior parte di loro vive proprio qui, a Pnom Pehn. Li incontro tutti i giorni della mia vita.”

E allora gli chiedo come si fa ad accettare tutto questo? Come fa a non venire voglia di restituire quel che si è ricevuto? Come si riesce a camminare serenamente per strada e guardare negli occhi gente che quando eri più piccolo ti ha portato via la famiglia, trasformando la nazione in un inferno inconcepibile?

E lì Keo si siede e inizia a parlare.

Per la prima volta non si limita a brevi periodi ma instaura un discorso appassionato e sincero.

Mi spiega che i motivi sono diversi.

Mi parla della paura.

Sì, della paura, perché dice che le deportazioni dei Khmer Rossi sono cominciate dal nulla, da un giorno all’altro, e improvvisamente il loro modo di vivere è stato estirpato.

“E il mio terrore più grande è che tutto questo possa accadere di nuovo.” Mi dice.

“Immagina: io e un gruppo di altri pazzi domani ci svegliamo e iniziamo a cacciare tutti quelli che appartenevano ai Khmer Rossi – perché li conosciamo tutti, eh. La sera beviamo negli stessi posti – li prendiamo, li rinchiudiamo e ricominciamo un nuovo 1975. E questo a cosa porterebbe? A rivivere esattamente quello che noi, tutti noi, vogliamo assolutamente dimenticare.”

Rimango perplesso di fronte a quella parola e ribatto che no, non devono dimenticare anzi, devono ricordare proprio affinché quella roba non succeda più.

E lì mi ferma di nuovo:

“No, è troppo presto. la Cambogia si deve lasciare alle spalle quanto successo, deve andare avanti. Rialzarsi. Recuperare. Crescere. In un certo senso non restare imprigionata in quello che è accaduto, ma guardare avanti. Abbiamo troppa paura che tutto possa ripetersi, e per non farlo accadere, non dobbiamo voltarci indietro, ma guardare il più avanti possibile. Costruire sopra queste macerie. Seppellire i ricordi e provare a costruire un futuro insieme. Anche insieme a quegli assassini. Per quanto questo mi faccia stare male. Ma guardarli, e ricordare, è peggio. Erano piccoli, facevano quello che gli era stato detto di fare. Ricordarci com’erano fa tornare la paura, dimenticarcelo e pensare a quel che sono oggi, ci può far andare avanti.”

Ascolto con attenzione le sue parole e mi viene da pensare che noi invece abbiamo istituito una Giornata della Memoria per gli orrori dell’Olocausto. Proprio per ricordare quel che è successo. Per averlo ben stampato in mente. Per non dimenticare.

“E’ troppo presto.” Mi dice Keo. “Per ricordare, ci vuole il tempo di dimenticare.”

Ci abbracciamo. Ci salutiamo. Io e Martina continuiamo il nostro viaggio per l’Asia.

Torniamo in Italia. Facciamo un figlio. Cambiamo casa. Lo cresciamo. Cresciamo noi.

E ancora oggi ripenso alle parole di Keo.

“Per ricordare, ci vuole il tempo di dimenticare.”

Mi viene un pensiero.

Cerco su Wikipedia “Giornata della memoria”. L’articolo comincia così:

Il Giorno della Memoria è una ricorrenza internazionale celebrata il 27 gennaio di ogni anno come giornata in commemorazione delle vittime dell’Olocausto. È stato così designato dalla risoluzione 60/7 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite del 1º novembre 2005.

Il primo novembre del 2005.

C’abbiamo messo cinquant’anni per arrivare a celebrare il Giorno della Memoria.

Cinquant’anni.

“Per ricordare, ci vuole il tempo di dimenticare.”

Grazie. Che in questo caso è per tante cose.

Emozionante.

Toccante e atroce.

Viene voglia di urlare quella rabbia e angoscia che nasce dentro scorrendo un rigo dopo l’altro, quasi trattenendo il respiro.

Grazie.

Grazie a voi. Sono contento che l’abbiate letto.

io l’ho visitata personalmente ed è davvero terrificante ,come lo sono anche i campi della morte.

Ho rivissuto nelle tue parole un giorno di primavera del 1994, quando camminavo con Luigi Sagi per il viale di Birkenau e lui ci mostrava il suo block.

@Stefano

Ti ritrovi nelle mie parole o tu l’hai vissuta diversamente?

@rainwiz

Quando ci vediamo, me lo racconti